子どもの遊び道具がトレーニングになる!?

2021年08月30日

ブレイブボード(キャスターボード)

ブレイブボード(あるいはキャスターボード)という乗り物(遊び道具?)をご存じでしょうか?

スケートボードのような板様の形状なのですが、2枚構成の板の中央部分はシャフト軸で繋がって長軸方向に捻じれるように出来ており、なおかつその車輪はスケートボードのように角度が固定された前後2個ずつの構成と違い、360°方向に回転可能な車輪が前後に1輪ずつしか付いていないという、なかなかユニークな構造をした乗り物(?)です。

乗りこなすのはなかなか難しいが・・・

子どもの遊びに便乗してこれに乗ってみたのですが、やってみると意外と難しいことが判明しました・・・

まず車輪が前後1輪づつのため、なかなか立って静止できない?!

さらに、左右にスラロームするどころか、進行方向に進むのもなかなか大変ではないですか・・・

端から見ていると、子どもたちはスイスイと進んでいくのに、「この差はなんなのだろうか?」と何度も転びそうになったり(転んだり)しながら、練習しているうちにコツらしきものをつかむことが出来ました。

トレーニングギアとして

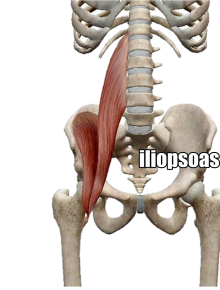

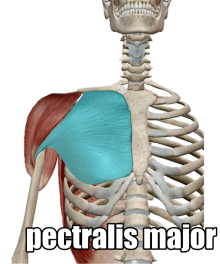

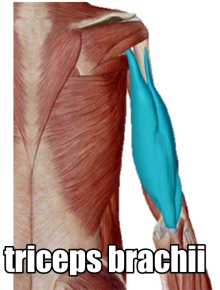

結論としては、ボードの上で無理に止まろうとせずに体幹の捻りを下半身に伝えるように常に体を動かしていると、ボードが勝手にスルスルと動いてくれます。

考えてみれば、完全静止は普段の動作の中でも極めて難しい行為にもかかわらず、それを不安定なボードの上で実現しようとすることに無理があった・・・

などと考えながら、この乗り物(器具)は、バランス感覚を養うトレーニングとして結構優れているのではないか、と思うようになりました。

上半身の動きと下半身の動きをスムーズに連携させるコーディネーショントレーニングとしても優れているし、不安定なものの上で安定して立とうとするので、体幹のスタビリティ(安定性)を強化するトレーニングにもなると感じました。(当然、脳神経系のトレーニングとしても良いと思います。)

調べてみると、プロのスキーヤーやスノーボーダーの人で、オフシーズンのトレーニングとしてブレイブボード(キャスターボード)を利用している人もいるようです。

「たかが子どもの遊び道具と侮ることなかれ!」といったところでしょうか。

何より乗っていて楽しいので、大人も子どもも楽しくトレーニング(?)出来そうです。

道具の進化と工夫

いろいろな道具やモノの進化や工夫には驚かされますが、この器具のように捻じれの力を推進力に変えて進むというのは従来のスケートボードではない発想でユニークだと思います。

あらためて、この乗り物を考えて作った人の発想はすごいと感心させられます。

ちなみに、このボードがなぜ前に進むのか、という力学的な説明は、理科の実験でおなじみの ”でんじろう先生” の説明がインターネット上にありましたので、下記にリンクを貼らせていただきます。

興味のある方は、そちらをご覧になって下さい。

>> でんじろう先生のはぴエネ 2018年10月6日放送 第496回 「キャスターボード 進む仕組み」

▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

運動器リハビリテーションでスポーツ障害からの回復を目指しましょう。バランス感覚を養うトレーニングも実施することがあります。

スポーツ障害の予防、スポーツパフォーマンスアップのための相談は、金沢市の整形外科・みひらRクリニックまでお寄せ下さい。

水分補給の話 水分収支を考えよう

2021年08月16日

今回は夏に多発する熱中症予防のためだけでなく、普段から考えるべき水分補給の必要性について、「何を」「どれだけ」「どのタイミングで」摂れば良いのか、体の水分の収支を考えながら話をしていきたいと思います。

体内の水分量はどのくらいか?

体重中に占める水分(体液)の量は、年代別で概ね次のような割合になると言われています。

・子供 70~80%

・成人 60~70%

・高齢者 50~60%

年代による差はあれど、実に人間の体の6~7割が水分で出来ていることになります。

また、年齢とともに体内の水分量が少なくなっていくのは、細胞内の水分の減少が原因で、老化現象のひとつだと考えられています。

生活で失う水分の量

では、人が生活で失う1日あたりの水分の量はどのくらいでしょうか?

年齢、環境、個体差はあるでしょうが、成人男子では概ね次のような値になるそうです。

・尿などによる排出 1300ml/日

・呼吸 400ml/日

・発汗 600ml/日

小計A ・・・ 2.3 L (リットル)

私たちは呼吸によっても水分を排出していますし、発汗のような自覚のないレベルで約600ml/日程度の水分が皮膚の表面から蒸発しています。

これらの量を合計すると、私たちは約2.3 L (リットル)もの水分を毎日体外に排出していることになります。

摂取する(べき)水分の量

次に、人が毎日の生活で摂取する(べき)水分の量はどのくらいでしょうか?

これも年齢、環境、個体差はありますが、成人男子では概ね次のような値になります。

・食事から得る水分 600ml/日

・代謝で得る水分 200ml/日

・自発的に摂る水分 1500ml/日

小計B ・・・ 2.3 L (リットル)

ご飯やおかずなどの食事に含まれる水分だけで、約600 ml/日を補給することができます。

さらに、私たちは食べ物をエネルギーに変換する際に水分(代謝水)を作り出すことができ、その量が200ml/日と言われています。

水分の収支

1日の水分の収支を考える場合、上記の例でいえば

小計A : 失う水分の量 ≦ 小計B : 摂取する水分の量 であれば、計算上収支はOKですが、実際には

小計A :失う水分の量>小計B :摂取する水分の量 の人の方が多いように感じます。

実際、毎日約1.5l(リットル)も水分を摂れているか?と考えると、意識している人以外は中々難しいように思いますが、いかがでしょうか。

体内の水分が不足するとどうなるのか?

では、体内の水分収支がマイナスに傾く(小計A :失う水分の量>小計B :摂取する水分の量)と、どういった現象が起きるでしょうか。

一般的には、体重の約2%の水分が失われると、のどの渇きを覚える、食欲がなくなるなどの不快感に襲われ、運動能力が低下します。

約6%不足すると、頭痛、眠気、よろめき、脱力感に襲われ、情緒が不安定になるそうです。

さらに10%の不足になると、筋肉の痙攣を引き起こし、循環不全、腎不全になる可能性が高まります。

そして、それ以上の不足になると、意識が失われ、20%の不足では死に至る可能性も出てくるそうです。

つまり、体重の数%程度の水分を失うだけでも、熱中症のような状態を引き起こしやすく、重度の場合は命に関わるケースもあるということです。

「何を」「どれだけ」「どのタイミングで」 飲むべきか?

上記の数字を踏まえて、ではいったい「何を」「どれだけ」「どのタイミングで」飲めばよいのか、考えてみましょう。

1.「何」を 飲むべきか

水分補給の基本は水(ミネラルウォーター)で良いと思いますが、麦茶やスポーツドリンクなどのミネラル成分が含まれているものも必要に応じて摂ると良いでしょう。

注意点としては、市販の清涼飲料水は糖度がかなり高いため、大量に飲み続けると、「ペットボトル症候群」といわれる急性の糖尿病を発症するリスクが高まってしまうため、内容や容量には注意が必要です。

また、アルコール飲料やカフェイン濃度の高い飲み物についても注意が必要です。

アルコール、カフェインには利尿作用があるため、体内の水分収支としては排出の方が多くなり、水分補給の目的としてはマイナスになりますし、摂取したアルコールを分解するためには飲酒量の倍の水分が必要になると言われています。

2.「どれだけ」飲むべきか

一日に必要な水分の摂取量の目安は、体重を目安として、本人の体重を30で割った値が必要とする水のリットル数といわれています。

例) 体重が70kgの人の場合は、約2.3 L (リットル)

上記の例(体重70kgの人)でいえば、2.3 L (リットル)のうち、食事や代謝以外の残り1.5 L (リットル)分の水分を自発的に摂る必要がありますが、この必要量を1日6~10回ぐらいに分散して飲むのが理想的です。

例) 200ml × 8回 = 1.6 L (リットル)

3.「どのタイミング」で飲むべきか

水分補給のサイクルは、「起床時」 「食事(3食)」 「入浴前・後」 「就寝前」をベースに、その間の時間帯に隙間がないようにこまめに補給するのが、理想的サイクルといえます。

しかし、ハードな運動をする場合や労働環境によっては、より水分補給が必要なシーンが増えてきますので、その人のライフスタイルに合わせて、不足がないように意識的に補給していく必要があります。

ご参考に

長くなりましたが、適切な水分補給は思っているよりも大切で大変だということをわかっていただけるとありがたいと思います。

当院の過去のブログ記事でも、運動選手の水分補給や経口補水液の飲み方について記載していますので、よければそちらも参考になさって下さい。

>>熱中症に注意‼︎ 水分補給の仕方知っていますか?

▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

こまめな水分補給を行いましょう。

熱中症予防だけでなく、体調(コンディション)を維持するためにも水分補給は欠かせません。

みひらRクリニックでは、患者様に飲み物を持参いただいて水分補給の協力をお願いしています。

診察やリハビリの待ち時間に、院内で積極的に水分補給を行いましょう。

足がつる!こむら返りが起こるワケ

2021年08月10日

足が攣(つ)る、ってどんな現象?

「足が攣(つ)る」ような、筋肉が動かなくなる経験をたくさんの人がしたことがあると思います。

さて、この筋肉が「つる」という現象はどういう作用なのでしょうか?

金縛りのようにオカルトな現象なのでしょうか?

筋肉が「攣る(つる)」とは、生理学的には筋肉が過剰に収縮し過ぎて、弛緩した状態に戻らない状態のことをいいます。いわゆる筋肉が痙攣している状態です。

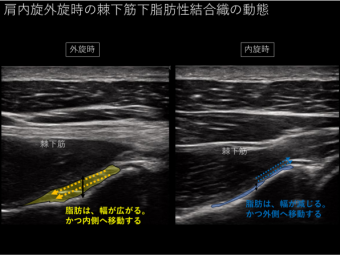

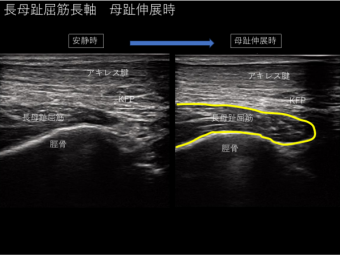

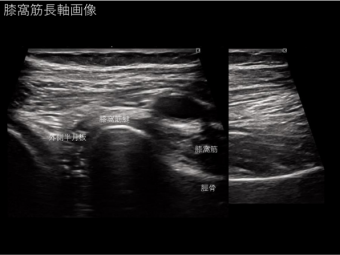

こむら返り、とは何処のことか

中でも、足のふくらはぎ部分(下腿三頭筋)の筋肉がつる(痙攣する)ことを、一般的に「こむら返り」といいます。

これはふくらはぎの語源が「こむら(腓)」あるいは「こぶら」と古典的に表現されていたことと関係しているようです。

季節やライフスタイルにも関係があります

筋痙攣は痛みを伴うこともありますので、こむら返りが就寝中に起こると、「痙攣」と「痛み」と「はっきりしない意識」が混ざり合って、かなりのパニックに陥いるはずです。

また、このような経験は、夏などの暑い季節に経験する方が多いと思いますが、いかがでしょうか?

これは気温の上昇に伴い、人がたくさんの汗をかくこと(発汗すること)、と深い関係があります。

気温の高い季節には体温調節のために大量の汗をかきます。

汗には水分だけでなく、ナトリウムやカルシウム、マグネシウムなどのミネラル成分が含まれているため、大量の発汗によりこれらのミネラルが排出されてしまい、補給が追い付かないと体の機能に不具合が生じる事があります。

水分、栄養、適度な運動、回復力・・・どれが不足しても

その一つが筋肉の痙攣です。

筋肉の伸び縮みは電気的な刺激が神経を経由して伝わることで起こりますが、その材料として使われるのが先ほど説明したミネラルとなります。

ですので、体内にある種類のミネラルが不足すると筋肉の収縮と弛緩のバランスが崩れ、収縮だけが一方通行になって、「足がつる」ような痙攣状態の原因となることがあります。

もちろん、いま説明したミネラル不足などの栄養成分のアンバランスの他にも、運動や労働などによる勤続的な筋肉の使い過ぎ(疲労)や、急激な動作による体への過負荷(オーバーロード)も「足がつる(≒筋痙攣が起こる)」主要な要因になります。

また、この他にも、夏場のエアコンによる体の冷え(による血流の悪化、筋肉の硬化)や、年齢(加齢)や運動不足による筋(肉)量の減少なども「足がつる(≒筋痙攣が起こる)」ことの環境要因です。

予防するには、どうすべきか

では、これらの要因を踏まえて、では「足をつる」ことを防ぐためには、どのように対策すれば良いのでしょうか?

1つは、夏場や運動中などの発汗が多いシーンで水分補給を欠かさないことです。

注意が必要なのは、純粋な水分の補給だけでは不足したミネラルの不足を解消できないことがありますので、麦茶やスポーツドリンクなどのミネラル成分が含まれている飲料を補給する必要があることです。

(市販の清涼飲料水には糖分も多く含まれていますので、内容・成分にはお気を付け下さい。)

もう1つは(筋)疲労を蓄積させないということです。

足が疲れたなと思ったら、ストレッチや体操で筋肉をケアする習慣をつけると良いでしょう。

運動後のクールダウンはもちろん、入浴後や就寝前に定期的に(静的な)ストレッチを行う習慣をつけると、疲労の回復だけでなく、心身をリラックスさせ安眠を導入する効果が期待できます。

寝ていて、足がつったら?

もし、就寝中に予期せず足がつってしまったら、どのようにすれば良いでしょうか?

原則としては、筋肉をストレッチ(伸ば)して縮んだ筋肉を元に戻すことになりますが、早く強く伸ばし過ぎると、痛みが強くなる場合もありますので、ゆっくり時間をかけながら行いましょう。

ストレッチの例を2つあげておきますので、よければ参考になさって下さい。

※今回は、いわゆる「ふくらはぎ」(下腿三頭筋)がつった(痙攣した)ケースを想定していますので、

足のその他の部分には該当しないことをご了承下さい。

1.立って行う場合

立ち上がれる余裕がある場合は、次のやり方で行ってみて下さい。

体操のアキレス腱伸ばしの要領で、ふくらはぎを伸ばしてストレッチして下さい。

ゆっくりと時間をかけながら痛みが出ないように、膝や足首の角度を調節しながら行って下さい。

壁などに手をつきながらやると、行いやすくなります。

2.座って行う場合

座ったまま行う場合は、次のように行ってみて下さい。

膝と足首を曲げ、足のつま先を自分の方へ引っ張るようにストレッチして下さい。

この時、強く引っ張りすぎないようにもう一方の手で、自分のふくらはぎを軽くつまんで圧迫しながら行うと良いでしょう。

痛みが出ないように、強さを加減しながらゆっくり行って下さい。

ストレッチにもバリエーションはいろいろありますが、事前にやり方がわかっていると、いざという時に慌てずにすむことがありますので、普段から練習しておくと良いでしょう。

注意事項

気をつけなければならないのは、原因不明で頻繁に足がつるような場合、上記のような筋・骨格、運動器の問題だけではない可能性があることです。

脳・血管の問題や特定の疾患と関連している可能性もありますので、医療機関の受診が必要なケースも考えられます。

当院でも、問診、検査、ドクターの診察により、足の痙攣が疾患に関連する重篤なものか、支障ないものかの判断を行っております。

気になる方は、診察を受診されることをおすすめします。

▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

みひらRクリニックは、運動器リハビリの一環として、怪我や障害予防のためのストレッチ指導なども行っています。

金沢市内で整形外科クリニックをお探しなら、金沢市笠舞3丁目のみひらRクリニックをお尋ね下さい。

痛みは後からやってくる!?交通事故後の痛み

2021年07月14日

交通事故の後、しばらくしてから痛みが出るのはどうして?

交通事故に遭遇した時、直後には痛みや不具合を感じなかったのに、何日か経ってから痛みを感じるようになったり、頭痛やめまいなどで体調を崩すケースがあります。

この現象はなぜ起こるのでしょうか?

原因はいろいろと考えられますが、一つには自律神経と呼ばれる神経の作用が考えられます。

体の中で何が起こっているか

事故のような物理的に強い衝撃が体に加わると、人の筋・骨格や軟部組織には強いストレスが生じます。

耐性を超えたストレスは組織に損傷を生じさせ、外傷が生じれば出血に至ることもあります。

本来であれば組織の損傷度合いに応じて、脳が痛みのシグナルを発し、体が緊急状態であることを知らせるはずです。

ところが、あまりに強すぎるストレスは心身を興奮状態に覚醒させ、痛みをあまり感じさせなくすることがあります。

これが自律神経のうち、交感神経といわれる神経が(過剰に)作用している状態です。

自律神経(交感神経)の作用

交感神経が強く作用すると、体は「心拍数、血圧を上昇させる」「瞳孔を拡大させる」など、緊急事態に備えたスタンバイを行います。

また、作用の一つとしてアドレナリンというホルモンを分泌させますが、アドレナリンが大量分泌されると、痛みを感じるセンサー(感覚器)が一時的に麻痺した状態になり、本来感じるべき痛みを感じにくくなります。

格闘技の試合やハードな接触のあるスポーツなどで、選手達が痛みを感じてないかのようにプレー出来るのも、同様にアドレナリンが大量に分泌されているためだと推測されます。

痛みは隠れているだけ・・・

交通事故のような衝撃は、人間にとって命に関わる緊急事態のため、究極の興奮状態が交感神経を優位に働かせ(アドレナリンを大量に分泌させ)、本来感じるはずの痛みを麻痺させてしまうことがあります。

ところが、交感神経の作用はあくまで緊急事態に備えた一時的な作用であるため、興奮状態は長く続くものではありません。

時間が経過し、交感神経による興奮作用がおさまった体は、本来の痛みを感じるようになり、時間差を置いて痛みが発生したような錯覚を起こすことになります。

つまり、事故後に痛みを感じていなかったり、顕著な自覚症状がないからといって、そのままにしておくと、実は体に深刻なダメージを負っていたのに、それが一時的に隠されているだけだったということが考えられるということです。

手遅れにならないためには、どうすべきか

痛みがはっきり現れてから、医療機関を受診した場合、もし受傷部位が大きく損傷していることが判明しても、事故から時間が経過しているため、すぐに行うべきであった対処や処置が遅くなってしまった可能性も考えられます。

ですから、交通事故に遭遇した場合には、適切な検査、診断、治療が行える医療機関(整形外科)に期間を開けずに受診する必要があります。

これは体のためだけでなく、事故の補償手続きや診断書の作成など、後々の手続きのためにも必要な事項です。

▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

当院は、交通事故の診療にも力を入れて取り組んでいます。

詳細は こちらのページ(>>交通事故について)に記載していますので、よろしければご覧下さい。

交通事故の診療なら、金沢市の整形外科専門医・みひらRクリニックまでご相談下さい。

2025年問題とリハビリテーション

2021年05月18日

令和3年度介護報酬の改訂について

令和3年度の介護報酬の改訂が行われ、この4月から運用が開始されています。

今回の改訂では、基本報酬の数値改訂だけでなく、リハビリマネジメント加算(Ⅰ)の廃止をはじめとする各加算の統廃合も行われました。

その他にも、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価、地域と連携した災害への対応の強化などの内容が盛り込まれており、介護サービスの将来を見据えた踏み込んだ内容の改訂となりました。

2025年問題とは?

この介護報酬の改訂とも関連しますが、皆さんは「2025年問題」というキーワードをご存じでしょうか?

これは2025年を迎える年に、第一次ベビーブームの時に生まれた、いわゆる“団塊の世代”の方々が75歳の後期高齢といわれる年齢に達するため、これ以降医療費や介護費用などの社会保障費が急激に増大することが懸念されている問題です。

既に少子高齢化が顕在化している日本において、2025年は大きな分水嶺となる年になるかもしれませんが、介護(保険)の問題だけを考えても、財源の不足のみならず、現場の人材の不足、施設の不足が今以上に顕著になることは明らかです。

これに加え、現在の新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、介護業務(業界)への負担は、今後ますます厳しいものになっていくことが予想されます。

みひらのデイケア

このような時勢の中で、高齢者のためのリハビリテーションが今後ますます重要な課題となることを踏まえ、当院では維持期を過ぎ、医療保険ではリハビリテーションを受診できなくなった方の受け皿となるべく、介護保険を利用した通所リハビリテーション(デイケア)を2017年より導入しております。

これにより、リハビリを必要とする後期高齢年代の方にも、医療と介護の切れ目のないサービスを提供することが出来るようになりました。

また、通所介護(デイサービス)との差別化を図るため、約1時間という短時間の中で集中してリハビリを行い、機能回復に特化したデイケアの提供を行っています。

お気軽にお問い合わせ下さい

当院で行っている、このような短時間集中型の通所リハビリテーション(デイケア)に興味がある方(ご本人様、ご家族様、ケアマネージャー様)には、個別にご案内を行っておりますので、お気軽にお問合せいただければと思います。

Tel. 076-262-2821

また、基本的な情報は こちらのページ (>> 通所リハビリテーション(デイケア))にも記載してありますので、どうぞご覧下さい。

▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

短時間集中型の通所リハビリテーションなら、金沢市笠舞の整形外科専門医院・みひらRクリニックまでお問い合わせ下さい。